Drácula, el conde tenebroso de la novela de Bram Stoker, emerge hoy como uno de los paradigmas de la narrativa gótica, uno de sus símbolos más notorios, pero todo ello forma parte de la fama, de su glorioso después. Cabe, por tanto, preguntarse: ¿Qué ocurrió antes?

Las creencias en vampiros, o en los seres primitivos que dieron pie al desarrollo del personaje literario, son antiguas: sus referencias existen en culturas como la mesopotámica, la judía o la griega. Sin embargo, el antes de nuestro Drácula es algo más cercano a nosotros, se enraíza en ciertas leyendas orales del sureste de Europa que, en el s. XVIII, comenzaron a traspasar fronteras. Esto coincide, precisamente, con el propio viaje del conde en la trama de Bram Stoker: salida desde Transilvania y llegada, algo accidentada, a la costa de Whitby, en el norte de Inglaterra.

Aquel siglo fue el que trajo las luces, el de la Ilustración y la confianza ciega en el raciocinio, pero las modas provocan los resurgimientos de sus contrarios y, quizá por eso, en sus últimas décadas la literatura reaccionó volcando sus temas en los que ahora englobamos dentro del Romanticismo: la rebeldía de la creatividad ante la frialdad de la razón; regresaron las leyendas, las tradiciones, los fantasmas. Además, dentro de las manifestaciones artísticas románticas llegó también lo gótico, su forma extrema, que se hizo con un escalón propio en el devenir de la literatura.

Las historias de vampiros comenzaron a extenderse, entonces, por toda Europa; esto quiere decir que, si bien nosotros vemos su manifestación literaria, la creencia real existía en la sociedad; las novelas vampíricas nos son terroríficas ahora por otros motivos, puede que simbólicos, pero en el momento de sus publicaciones provocaban un pavor muy real.

En lo literario, antes de las premisas inglesas, conviene curiosear en «lo dracúleo» a nivel europeo. Los primeros antecedentes aquí, todavía algo difusos, están en el pionero poema El vampiro, del alemán H. A. Ossenfelder en 1748; en Leonora de G.A. Bürger en 1773, que es, de hecho, citado en las páginas de Drácula; y en La novia de Corinto de Goethe, en 1797, ya con muertes, salidas de tumbas y sexo implícito. En Francia, los ejemplos venían de las manos geniales de gigantes como Alexandre Dumas padre (con La dama pálida) o Guy de Maupassant (con El Horla).

Pero las islas británicas contienen los precedentes más visibles (y vistosos) del “Drácula” de Stoker; el Reino Unido le sirve de escenario en la novela porque no podía ser de otro modo. Entre 1816 y 1819 surgen las que se consideran como primeras apariciones de lo que hoy conocemos como el vampiro predecesor de Drácula: el poema Christabel de Coleridge y el The Vampyre de John Polidori.

La obra de John Polidori surge, anecdóticamente, en aquella Villa Diodati de Lord Byron, en esa noche tormentosa en la que varios escritores decidieron lanzarse a escribir historias de fantasmas. Allí, al mismo tiempo que Polidori vertebraba su vampiro, Mary Shelley cosía las piezas de su Frankenstein. El primero fue publicado bajo otro nombre, el de Lord Byron, pero esto fue después rectificado y hoy se le ha perdonado ya, por aquello de su extravagante personalidad.

Después llegó Varney el vampiro (1847), que también cuenta con el naufragio de un barco en una tormenta, pero tenemos que marcharnos a otra isla para vernos envueltos en el carácter con el que Stoker marcó su novela, en el ambiente «dracúleo»: su país natal, Irlanda, con la publicación de Carmilla (J. S. Le Fanu, 1872). La condesa Carmilla, de destacada tez pálida, duerme mucho de día y padece sonambulismo por la noche, a su llegada provoca una plaga de muertes en los alrededores y se descubre que es una vampira que necesita sangre para sobrevivir, pero el varón Vordenburg, experto cazador de estos seres, aparece para salvar la trama. Los vínculos entre Carmilla y Drácula son evidentes. La novela corta de Le Fanu contiene, además, un valiente trasfondo homoerótico entre las dos protagonistas: de nuevo, el sexo implícito.

Sobre todos esos cimientos se asienta el portentoso “Drácula”, pero también sobre las propias leyendas orales del noreste de Europa, de donde provienen muchos de los símbolos con los que Van Helsing trata de combatir al conde. Se dice que, en un viaje, Stoker visitó el ya citado pueblo inglés de Whitby, que presta rincones reales para algunas partes de la trama, y que la visión de la enorme escalera que conduce a la iglesia de St. Mary comenzó a inspirar la aventura de “Drácula”; de hecho, el conde sube esos escalones en las páginas de la novela convertido en perro. En la biblioteca de Whitby, además, tuvo acceso a un libro sobre leyendas de Rumanía, donde habría leído sobre el famoso Vlad «el empalador», personaje histórico que inspiró (más sutilmente de lo que parece) al conde. El subconsciente de Stoker no dio a luz al conde en Transilvania, por tanto, sino en el norte de Inglaterra.

https://www.bl.uk/romantics-and-victorians/articles/dracula#

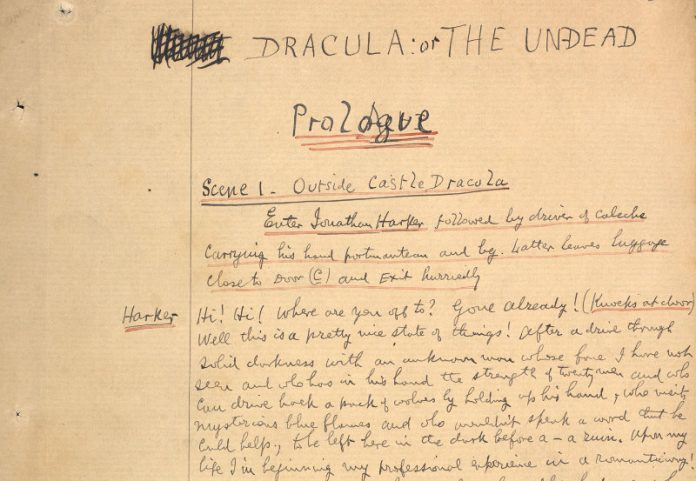

Desde allí, desde ese Reino Unido a punto de adentrarse en el s. XX, Drácula se convirtió en un mito literario con suma inmediatez, como si los que llegaron antes le hubiesen preparado el terreno para que se lanzase volando a la fama como un murciélago. ¿Qué le hace especial?, o: ¿Qué le hace más especial que al resto? La respuesta se adentra en la subjetividad, lo cual la complica, pero la obra de Stoker nos hace pensar, desde las primeras páginas, en esos grandes temas que ocupan al ser humano, concretamente el más importante de todos: la muerte y, en contraposición «dracúlea», la no-muerte. De hecho, el título de la novela pudo ser El no-muerto porque, más que inmortal, ese es el estado del conde, quien no ha muerto del todo y necesita de nuestra sangre para perpetuar la trampa de su no-mortalidad. El vampiro bebe la sangre del humano; el Mal se nutre del Bien.

La alegoría del Mal y del Bien es la más lógica —Drácula es el Mal: malo, muy malo; los cazadores de vampiros son el Bien: los enviados, los salvadores—, pero una lectura afinada de la novela de Stoker deja puertas y ventanas abiertas a la interpretación alegórica, y quizá ahí radique buena parte de su éxito. A lo largo de los años, se ha apuntado a “Drácula” como una representación simbólica de los más diversos asuntos: la crítica a la rigidez del puritanismo victoriano, el aviso hacia el peligro que conlleva el sexo sin protección, la representación de las teorías sexuales de Freud e incluso un análisis del cristianismo.

El éxito de Drácula en el terreno de lo social bebe de su propio misterio. En la novela, aparece siempre como un personaje aislado que apenas conocemos; nos hablan de sus rasgos el resto de los personajes, de lo que sienten al tenerlo cerca, pero él se dirige poco a nosotros, apenas se evidencia. En la novela no nos enteramos de su procedencia, como si siempre hubiese estado ahí, y en la vida real estimamos de dónde viene, pero no lo podemos asegurar. Quizás ahí se esconda su éxito: antes fue un misterio y después se convirtió en un mito.

Te invitamos a leer otras reseñas de libros y artículos de Luis López Galán.