A continuación, EIDÔLON – Aristófocles eterno, la colección de crónicas literarias de Alberto Revidiego para cubrir la actividad relacionada con las Artes Escénicas que se desarrollan en los teatros de Sevilla, recogidas en Revista 17 Musas y Mapa Desbloqueado. Y Aristófocles, como eidôlon que es, más fantasma que nunca, participará de esta experiencia. Si quieres conocer en qué consiste este proyecto, aquí tienes la presentación.

CRÓNICA IX: “Aibar/rabiA” – Vanesa Aibar

TEATRO CENTRAL – EIDÔLON, ARISTÓFOCLES ETERNO

31 de enero de 2026 – 24s d.c. (veinticuatro siglos después de mi cuerpo)

Si hay cola frente a los portones del Teatro Central es porque algo muy gordo está a punto de suceder. Mi no-cuerpo fue proyectado con violencia al recibidor, conquistado por los asistentes, por sus charlas animadas, sus ganas; la energía escénica casi se podía tocar en el aire. Ni siquiera me hizo falta acudir a las mesas, ver los folletos ordenadamente dispuestos, para saber a quién veríamos aquella noche; su nombre saltaba entre corrillos, se delataba su presencia: Vanesa Aibar y el estreno absoluto de su Aibar/rabiA, una reina de la innovación en la danza flamenca, que arrastra una miríada de reconocimientos y premios en los últimos años y, a fin de consolidar su camino, se ha apoyado en la dramaturgia de David Montero y el asesoramiento artístico de Guillermo Weickert para crear una pieza que sobrecogiese.

Vamos por partes. Las desventajas de ser un fantasma es que nadie te ve, nadie te cede el paso, e inmiscuirse por el acceso a sala cuando hay tantísimo público (entradas agotadas) y los reencuentros correspondientes entre los asistentes dificultó un tanto encontrar un rincón en el que refugiarme. Cuando llegó la hora, el silencio floreció como una lluvia lenta, todos quedamos viendo un telón cerrado hasta que la luz agotó esa oportunidad a favor de cierta neblina, del sonido de un latido (lenguaje clave en esta obra) y la aparición de un escenario reducido a una pared semicircular de cortina de plata. A la derecha, veíamos a los otros intérpretes que darían la noche un cariz tan especial: Frank Moon, como compositor y multiinstrumentista (aparatejos electrónicos, percusiones varias, guitarra eléctrica, violín, cristales con agua, voces, beatbox…) y Gema Caballero, al cante más intenso. Adelanto que la pasión y precisión que desenvolvieron estos creadores en la escena fue algo sobrecogedor, que no hizo más que elevar aún más la entrega de Vanesa Aibar.

Vamos por partes. Las desventajas de ser un fantasma es que nadie te ve, nadie te cede el paso, e inmiscuirse por el acceso a sala cuando hay tantísimo público (entradas agotadas) y los reencuentros correspondientes entre los asistentes dificultó un tanto encontrar un rincón en el que refugiarme. Cuando llegó la hora, el silencio floreció como una lluvia lenta, todos quedamos viendo un telón cerrado hasta que la luz agotó esa oportunidad a favor de cierta neblina, del sonido de un latido (lenguaje clave en esta obra) y la aparición de un escenario reducido a una pared semicircular de cortina de plata. A la derecha, veíamos a los otros intérpretes que darían la noche un cariz tan especial: Frank Moon, como compositor y multiinstrumentista (aparatejos electrónicos, percusiones varias, guitarra eléctrica, violín, cristales con agua, voces, beatbox…) y Gema Caballero, al cante más intenso. Adelanto que la pasión y precisión que desenvolvieron estos creadores en la escena fue algo sobrecogedor, que no hizo más que elevar aún más la entrega de Vanesa Aibar.

Arrancó ella, en el centro, sobre una mínima plataforma rectangular, apenas un metro de tablao negro, abrazando una pila de bloques de hielo que pronto fueron al suelo con estrépito que sobrecogió al público. Sus movimientos, eléctricos, espasmódicos, muy precisos, fueron generando una aura de motricidad robótica, como un cuerpo capaz de hacer todo lo que pretendiese pero sin huella emocional, sin gesto facial, frío, como el hielo del que trataba de desprenderse. Se golpea el cuerpo, todo microfoneado, para que resuenen con fuerza, especialmente cuando se golpea el pecho, que tiene cubierto con una suerte de armadura de hielo, y sobra subrayar su simbología.

Ella comenzó una etapa de moverse, de dominar aquel espacio oscuro, de quebrar, lanzar, pisotear y martillear aquellas herencias heladas, unas cargas de las que pretendía deshacerse, abandonando progresivamente la falta de emotividad, el desastre personal, aunque fuese a través del camino de la rabia, del dolor y la violencia bien encauzada. La atmósfera sonora lo era casi todo, paisajes inciertos, que van dibujando aquello que las palabras no alcanzan, sumando cromatismos a la danza de Vanesa Aibar, un riego de profundidades y estridencias que son necesarias para alcanzar el equilibrio perfecto, la catarsis.

La obra sigue un pulso, eléctrico, biológico, que permanece tras la destrucción y el desgarro, tras ese invierno nuclear del que parece partir a comienzo de escena. Ese mismo pulso, como un sónar de barco, le asegura una experiencia de cabotaje, navegar en lo recóndito de una misma sin perderse para siempre, con un ojo fijo en la costa, es decir, su esencia. Se trata de luchar con coraje para no perderse a una misma.

Para ello pasa por fases, cómo no. La vemos multiplicar sus sonoridades, arrojarse al suelo mojado, percutir con los tacones en las manos, y hasta meterse en una suerte de caja de cristal con agua, tanto para ahogar gritos dentro como para recogerse en posición fetal, huir de la escena, volver a lo primigenio, la calma, y así cerrar una etapa. Y es que hay capítulos dentro de la misma obra, la luz se templa dorada, la frialdad transmuta a risas («Vanesa, ¡¿qué te pasa?!») y a un arrojo envalentonado, «el calor de mi tierra sale de mi corazón» suena a través del canto, se escala en dificultad cuando las piernas pierden el movimiento y Aibar debe arrastrarse por la escena, debe palpitar con su torso (los latidos con los que arranca la obra), debe volver a la vida, y basta ya de tanta herida y congelación, hay que deshacer la roca hasta que sea agua, hasta que fluya, con el horizonte de ser ella de nuevo.

Hielo y renacimiento. Figuras corporales del flamenco, la fuerte pisada de una voluntad enérgica, música electrónica y folclore, un violín que grita en la oscuridad, una voz que se quiebra de enfado con su contexto. La importancia de los zapatos, su idioma al taconeo, que escarba más importancia cuando Aibar es despojado de ellos, cuando debe lucharse por recuperarlos, por pisar las tablas como se merece, y tardará en recuperar esa imagen bípeda, pero… cuando lo consigue… los pasos se vuelven aleteos, el cuerpo se mueve con la ligereza propia de las certezas, recorre la escena, enfrenta su mirada al público, acompaña a sus músicos, y reina como sabe, quebrando el silencio con su ritmo tan personal.

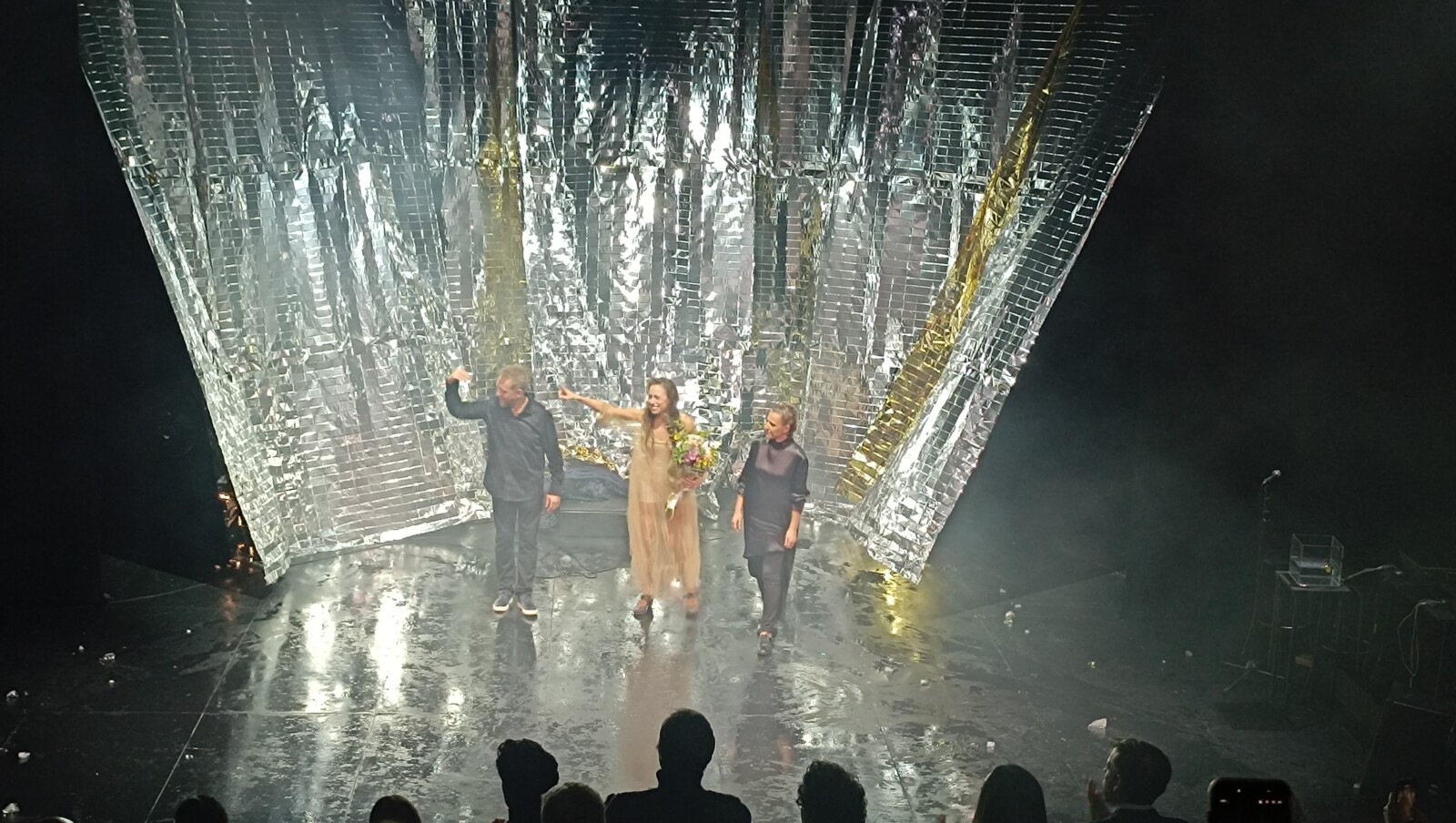

Me pareció preciosa toda la estética y simbología del vestido azul, un ropaje con una cola llena de piedras de colores, que la envuelven cuando está en el suelo, como una noche sobrevenida, y que toma cuerpo poco a poco, manga a manga, como si de una crisálida saliese un animal reptante, y cuando todo acaba en su lugar, aquel vestido que es bandera y alas, que es estela del movimiento creado por Vanesa Aibar, no dejar de remitir brillos, entre giros y florituras, de mecer las cortinas plateadas que la contienen, y de barrer, con orgullo, esa agua fría que una vez fue hielo paralizante. Cuando se quita el vestido, poco a poco, como una segunda piel de insecto que se desaloja para dejar paso a otro cuerpo, se crea un puente, un arco si se prefiere, entre el cuerpo y el vestido que cae hacia delante, dando la sensación visual de dos mujeres que se abrazan, que se mantienen por los hombros para no caer de frente. Cuando ella se fundió con las cortinas plateadas que se tornaban al viento, el público enloquecido, desde el otro lado de una nube de humo, como al comienzo, y vitoreó entre aplausos la experiencia, alzados en pie para resonar más aún su agradecimiento, y se pudo comprobar la satisfacción de los intérpretes. Pocas vulnerabilidades son expuestas con tanta pasión y fuerza, con rabia, por supuesto, con una rabia sabia y disciplinada. Y por ello merecen el gran abrazo de la audiencia.

Puedes consultar otros artículos del autor haciendo clic aquí