A continuación, EIDÔLON – Aristófocles eterno, la colección de crónicas literarias de Alberto Revidiego para cubrir la actividad relacionada con las Artes Escénicas que se desarrollan en los teatros de Sevilla, recogidas en Revista 17 Musas y Mapa Desbloqueado. Y Aristófocles, como eidôlon que es, más fantasma que nunca, participará de esta experiencia. Si quieres conocer en qué consiste este proyecto, aquí tienes la presentación.

CRÓNICA VI: “COREOS COROS CORROS” – Natalia Jiménez e Irene Cantero

TEATRO CENTRAL – EIDÔLON, ARISTÓFOCLES ETERNO

24 de enero de 2026 – 24s d.c. (veinticuatro siglos después de mi cuerpo)

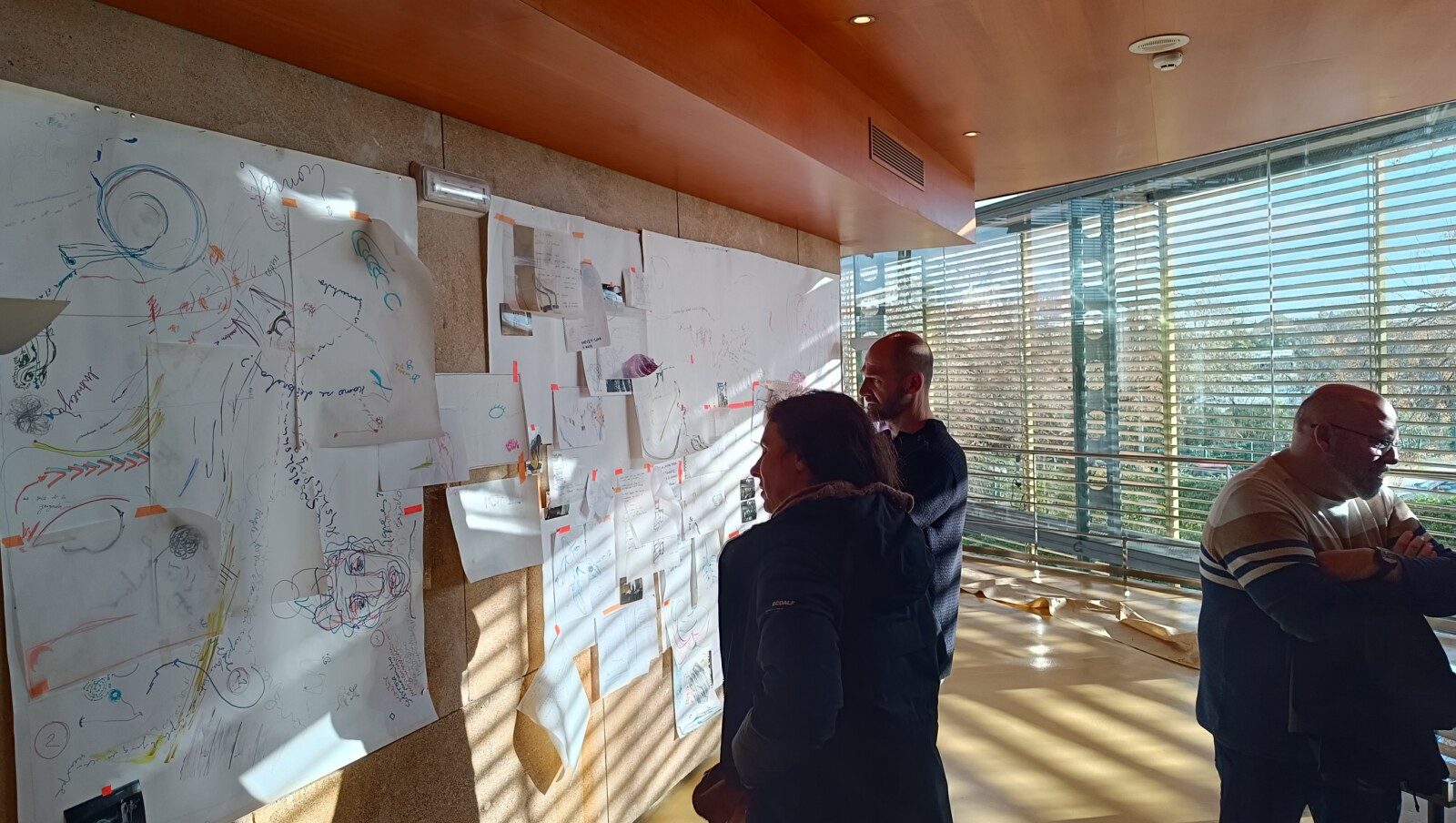

La luz soberbia de la tarde se precipitaba por los muros de cristal, sobre el recibidor, sobre los correctísimos agentes del Teatro Central y sobre el público que llegaba, con formas colectivas, radiantes, todo ojos, buscando traspasar las puertas principales del recinto, siendo obsequiados con una pulsera verde de tela en la que se rezaba “¡Hola! Estamos aquí de pie, juntes”, una verdad completa, que me incluía, aunque no tuviese pulsera, aunque no corriese sangre por mis venas, pero me ataba igualmente la presencia como al resto. El teatro, iluminadísimo en sus pasillos, dispersó al público, que pudo ver aquí y allá piezas del puzle compositivo de la obra que abriría aquella tarde: COREOS COROS CORROS de Natalia Jiménez e Irene Cantero.

Pienso en esos nombres, me resuena poderosamente el de Natalia, porque en el pasado ya he atestiguado la fantasía corporal y musical que es capaz de hacer, por lo que ahora tenía mucho hype por conocer qué nuevo propósito exhibía a su público. Cuando la Sala B abrió sus puertas, el calor y los cuerpos se arrojaron a una sala en penumbra y con su estructura desconfigurada: Pasillos de asientos repartirían al aforo por todo el espacio (lejos quedaron las gradas, ahora plegadas, verbigracia de la plasticidad del Teatro Central); asientos convencionales y propuestas más rígidas o pequeñas, como cajones o taburetes para niños; micrófonos unidireccionales caían del techo, sobre ciertos puntos, como lianas mudas; junto a la puerta, una mesa con portátil y demás maquinaria sonora; marcas naranjas, límites blancos, todos por el suelo. El terreno de juego.

Pienso en esos nombres, me resuena poderosamente el de Natalia, porque en el pasado ya he atestiguado la fantasía corporal y musical que es capaz de hacer, por lo que ahora tenía mucho hype por conocer qué nuevo propósito exhibía a su público. Cuando la Sala B abrió sus puertas, el calor y los cuerpos se arrojaron a una sala en penumbra y con su estructura desconfigurada: Pasillos de asientos repartirían al aforo por todo el espacio (lejos quedaron las gradas, ahora plegadas, verbigracia de la plasticidad del Teatro Central); asientos convencionales y propuestas más rígidas o pequeñas, como cajones o taburetes para niños; micrófonos unidireccionales caían del techo, sobre ciertos puntos, como lianas mudas; junto a la puerta, una mesa con portátil y demás maquinaria sonora; marcas naranjas, límites blancos, todos por el suelo. El terreno de juego.

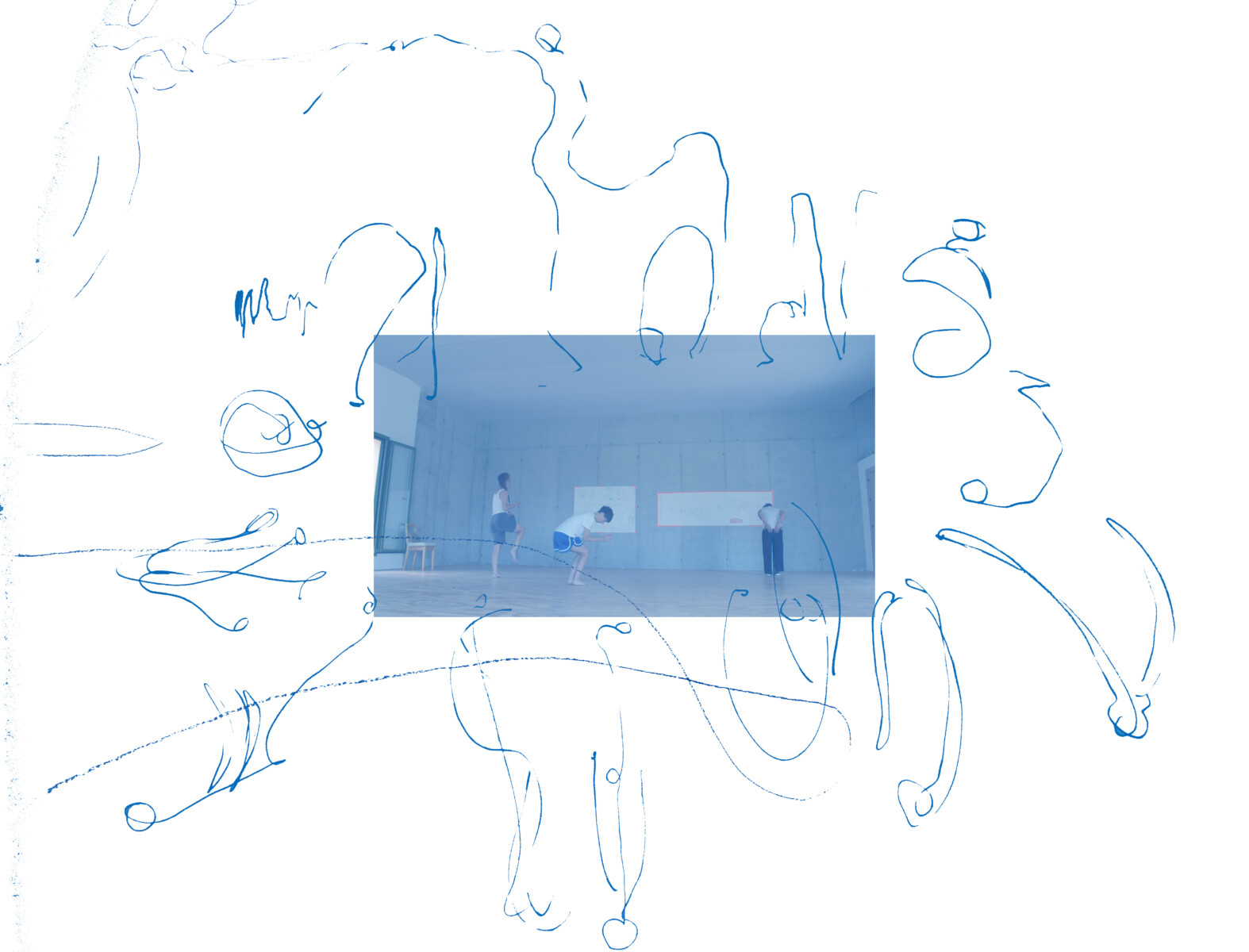

Poco a poco, entramos y nos repartimos, a voluntad ciega, como la lluvia o los ecos, y decidí sentarme en un punto de vista al que no suelo acceder, es decir, al otro lado del espacio escénico, de cara a las doblegadas gradas, bajo los focos, con ese privilegio y vulnerabilidad de los artistas. Cuando llegó la hora del arranque, las principales bailarinas tomaron posiciones en el primer pasillo, pero luego fueron sumándose más hasta alcanzar la media docena, jugadores iniciales preparados para el encuentro. Ahí estaba tó dicho. Arropados con una atmósfera sonora de naturaleza viva (que si pájaros, que si otros seres de quién sabe qué charca, que si pálpitos eléctricos, todo un magnífico espacio sonoro de Eloísa Cantón y Ernesto Rosa), las intérpretes fueron meciéndose, equilibrándose sobre sus tobillos, buscando sin ninguna prisa la activación segura de sus primeros movimientos, hasta el punto de que me pareció un simulacro sincero de un baile vegetal mecido por un viento amable. Aproveché para cerrar los ojos, respirar, autocontener mi físico de eidôlon, sentir mi propia quietud. «Se alargan las curvas de tu columna vertebral» se menciona como primeras palabras en aquel vacío que se iba colonizando con suaves movimientos. Repeticiones, ejes que vuelven a su lugar, desplazamientos sutiles, acompañados de sonidos bucales o percusiones con algún abalorio. Todos tienen líneas naranjas, fosforito, en lugares diferentes de cada vestuario, unos ropajes en tonos verdes, grises, negros y aguamarinas… Un detalle cromático acorde a la naturaleza buscada.

Poco a poco, entramos y nos repartimos, a voluntad ciega, como la lluvia o los ecos, y decidí sentarme en un punto de vista al que no suelo acceder, es decir, al otro lado del espacio escénico, de cara a las doblegadas gradas, bajo los focos, con ese privilegio y vulnerabilidad de los artistas. Cuando llegó la hora del arranque, las principales bailarinas tomaron posiciones en el primer pasillo, pero luego fueron sumándose más hasta alcanzar la media docena, jugadores iniciales preparados para el encuentro. Ahí estaba tó dicho. Arropados con una atmósfera sonora de naturaleza viva (que si pájaros, que si otros seres de quién sabe qué charca, que si pálpitos eléctricos, todo un magnífico espacio sonoro de Eloísa Cantón y Ernesto Rosa), las intérpretes fueron meciéndose, equilibrándose sobre sus tobillos, buscando sin ninguna prisa la activación segura de sus primeros movimientos, hasta el punto de que me pareció un simulacro sincero de un baile vegetal mecido por un viento amable. Aproveché para cerrar los ojos, respirar, autocontener mi físico de eidôlon, sentir mi propia quietud. «Se alargan las curvas de tu columna vertebral» se menciona como primeras palabras en aquel vacío que se iba colonizando con suaves movimientos. Repeticiones, ejes que vuelven a su lugar, desplazamientos sutiles, acompañados de sonidos bucales o percusiones con algún abalorio. Todos tienen líneas naranjas, fosforito, en lugares diferentes de cada vestuario, unos ropajes en tonos verdes, grises, negros y aguamarinas… Un detalle cromático acorde a la naturaleza buscada.

Otro de los pilares de esta obra fue, sin duda, los susurros. Discursos compartidos como poliédricos secretos, en voz baja, como un lazo que se deja caer en una mano y que, en lenguaje de sorpresa, une al público, a los intérpretes, que se reparten por la sala. Una habitación llena de voces agachadas resultó ser un formato muy onírico, casi como si llegasen esas frases desde un subconsciente que todo lo marca, secretos del cuerpo, podría decirse, pues todos los monólogos orbitaban alguna sección corporal. Rituales de la palabra al cuerpo, camino de ida y vuelta. Las voces bajas fueron dando paso, en una segunda parte del espectáculo, a un juego de repetición y entendimiento muy, muy cómica y bien diseñada, un acierto para el público tan intergeneracional que allí se reunía (desde niños hasta eidôlon con 24 siglos a la chepa). Confieso que hubo momentos en los que no estaba seguro qué era coreo y qué improvisación. La luz, diagonal, simulaba un atardecer en esta nueva etapa, pero el destello venía por la conversación palabra a palabra, en la que confluían todos los participantes, «¡Cúbito!», casi arrancando a los asistentes a la repetición de dichas palabras que surgían como descubrimientos espontáneos. Aunque la verdadera sorpresa se destapaba en estos momentos cuando, aparentes esporádicos de entre el público, se unían a ellos, en aquellas cadencias. «¡Es real!» finalizó la conversación y la luz, buscaron dónde sentarse, en la penumbra, mientras nos preparábamos para el tercer tramo de la obra.

Cuando volvió la luz se retomó un poco las posiciones iniciales, pasillo del fondo, y sin mediar palabra, con un entendimiento basado en la intuición, en el juego, en algo de nuestra prehistoria biológica, es decir, la infancia, es decir, cuando todo importaba en su máxima potencia, se iniciaba una suerte de juego de filas, en las que se desplegaban en dos líneas de caminantes, llegaban hasta el límite de algunos de los pasillos y, con unas reglas extrañas para el extraño, trataban de volver rápidamente sin perder de vista a la otra fila, para posicionarse en lugares aptos conforme les parecía. Cambiaban tempos, gestos, la formación en cada fila, se incorporaban niños de todas las edades (algunos que superaban la quinta decena), porque el objetivo parecía el mismísimo movimiento, la voluntad de llegar, no antes, sino mejor, a la vez si es posible, en la rozada sincronicidad de los participantes. Me reconocí cuando no tenía esta barba blanca, cuando aún las rodillas obedecían mis riendas y corrían, saltaban, se plegaban y propulsaban como si fuese un dios.

Acabaron encuadrados contra una de las paredes próximas a donde estaba y, uno de ellos, aprovechó para liberar una pértiga con su correspondiente micrófono unidireccional en su extremo, y mientras todos divagaban sobre algo que habían visto en alguien, fue meciendo la importancia de aquella lanza receptora, para que la montaña de conversaciones tuviera sus tonos y sentidos dentro de aquella maraña cacofónica pero muy ocurrente. Cuando esta sección se descompuso como el oleaje entre las rocas, todos fueron tomando asientos por diferentes puntos de la sala y, siguiendo el curso del río que se marcaron, tras un silencio, comenzaron a cantar versos que entrecruzaban la anatomía y el folclore popular de otro tiempo para que, voz a voz, verso a verso, se acompañasen en polifonía, reverberación o respuesta los unos a los otros. El público con sonrisa cómplice, la luz sin prisa, la atmósfera calmada y ellos… ellos ya habían llevado a cabo su plan sin agitar su propia serenidad a favor de ninguna distracción. CoCoCo, en poco más de dos horas y con un despliegue desde los pasillos hasta el último foco que apagó su calor.

Acabaron encuadrados contra una de las paredes próximas a donde estaba y, uno de ellos, aprovechó para liberar una pértiga con su correspondiente micrófono unidireccional en su extremo, y mientras todos divagaban sobre algo que habían visto en alguien, fue meciendo la importancia de aquella lanza receptora, para que la montaña de conversaciones tuviera sus tonos y sentidos dentro de aquella maraña cacofónica pero muy ocurrente. Cuando esta sección se descompuso como el oleaje entre las rocas, todos fueron tomando asientos por diferentes puntos de la sala y, siguiendo el curso del río que se marcaron, tras un silencio, comenzaron a cantar versos que entrecruzaban la anatomía y el folclore popular de otro tiempo para que, voz a voz, verso a verso, se acompañasen en polifonía, reverberación o respuesta los unos a los otros. El público con sonrisa cómplice, la luz sin prisa, la atmósfera calmada y ellos… ellos ya habían llevado a cabo su plan sin agitar su propia serenidad a favor de ninguna distracción. CoCoCo, en poco más de dos horas y con un despliegue desde los pasillos hasta el último foco que apagó su calor.

Puedes consultar otros artículos del autor haciendo clic aquí