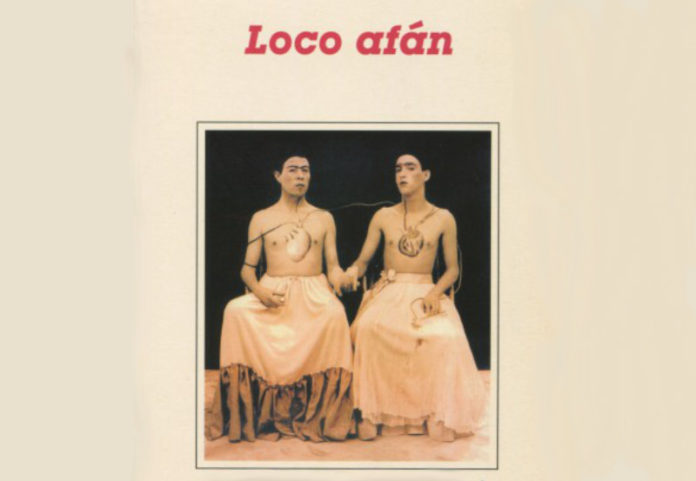

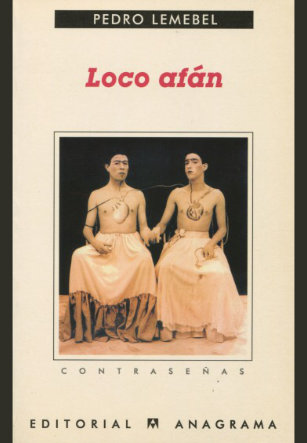

En Loco Afán, Pedre Lemebel, nos muestra la tristeza del Sida, el bicho, la sombra, entre los gays empobrecidos de Chile. Una colección de crónicas, manifiestos, relatos o lo que carajo sean los escritos de Lemebel, casi todos vinculados con el sida, que durante mucho tiempo sirvió para discriminar –una vez más- a los homosexuales pobres y a las locas, a esos que se visten de tacos y se tiñen mal el pelo.

Imagino que a Pedre Lemebel ha de haberle gustado la palabra desvergüenza. Debe haber estado harto de que otros intentaran hacerlo sentir mal por ser él mismo, por tener demasiados colores en su corazón. Harto de no encontrar un lugar para sentirse a gusto consigo mismo, ni en una dictadura sangrienta, ni tampoco en una democracia tecnocrática y liberal, sanitizada y despolitizada, llena de consensos y en la cual la diferencia se podía aceptar siempre que no molestara.

Y Lemebel molestaba. Vaya si molestaba, vestido de loca, con su gestualidad amanerada, con sus crónicas que mostraban lo que nadie quería ver: el maricón pobre y mal maquillado, la loca que no va a las discotecas de moda, sino que sandunguea en turbios locales de población. La violencia instalada contra los y las diferentes, la discriminación hacia los homosexuales al interior de los mismos grupos progresistas y de izquierdas, que prefieren posar para la foto de traje oscuro, serios, sin plumas que espanten al votante medio.

Y en Loco Afán nos mostró la tristeza del Sida, el bicho, la sombra, entre los gays empobrecidos de Chile. Una colección de crónicas, manifiestos, relatos o lo que carajo sean los escritos de Lemebel, casi todos vinculados con el sida, que durante mucho tiempo sirvió para discriminar –una vez más- a los homosexuales pobres y a las locas, a esos que se visten de tacos y se tiñen mal el pelo.

Ahí, desparramando sobre el papel toda la desvergüenza, exhibiendo con orgullo la homosexualidad, el hambriento deseo por el cuerpo de otros hombres, los sueños imposibles de diva de Hollywood o de actriz de cine mudo, las horas de maquillaje, el grotesco contraste entre el glamour de los sueños de loca con la espantosa realidad de un país empobrecido y gris, que se burla de las caderas flojas de los mariquitas.

Desvergüenza para hablar del bicho, de la peste, del virus que hace correr la lista cada cierto tiempo. Desvergüenza para nombrar la tristeza, la bronca, de ver a tus amigas morir. Y desvergüenza incluso para mostrarlo, riendo, como si fuera una condecoración. Como se muestran las faldas hechas en la casa, o la peluca nueva, con el orgullo estremecedor de quien le da la cara a la desgracia.

Desvergüenza para politizar los cuerpos y el ejercicio de la sexualidad. Para decir que ser maricón en un país como Chile es un acto con consecuencias políticas. Que es entrar al mundo de la discriminación por múltiples puertas: la de la pobreza, la del asco, la de la inmoralidad. Todas las puertas de la desgracia se abren para el niño de población que escribe nombre de niña en su almohada.

Desvergüenza también para decir, bien clarito, que los movimientos emancipadores poco tienen que decirle a esos gays, porque su empeño es alcanzar el poder y no incluirlos a todos. Porque si el mariconeo no ayuda a ganar votos, pues se jode, porque no hay tiempo ni ganas de preocuparse por las locas que ni conciencia política tienen.

Desvergüenza para poner en solfa a los machos recios, viriles, que se escudan en la fuerza y en la masa para exponer al gay, al rarito, pero que lo mismo se animan a morder el fruto prohibido cuando nadie los ve. A todos esos que no dudaron en burlarse del más débil, del que no quería pelear, pero que aunque lo nieguen, se les enturbia la mirada cuando pasan de noche por las calles llenas de travestis, expuestos como flores del pecado.

Y ya que hablamos de eso, desvergüenza para escribir lo que se le cantó: lo de Lemebel no son cuentos, no son reflexiones, no son crónicas, no contienen la unidad lineal que pide una novela. No son pequeños ensayos. Quizá quien acertó fue Roberto Bolaño, quien dijo que Lemebel estaba escribiendo la poesía que los poetas no estaban viendo.

Lemebel simplemente empuñó su lápiz y se lanzó a decir lo que vivía en su corazón, las historias de sus amigas mezcladas con la crítica homomusical de Raphael o Los abuelos de la nada, o una reflexión política en verso, o una carta a Elizabeth Taylor. Desvergüenza.

Y desvergüenza para hacer cualquier cosa con el lenguaje, para tomar un sustantivo y convertirlo en adjetivo, así sin más, para jugar con las mil sonoridades derivadas de la palabra “maricón”, para escribir textos en los que, vaya uno a saber si para tomar un atajo y llegar más rápido, Lemebel escribe tomando prestadas las palabras, poniéndolas en el lugar que no les corresponde, riéndose del orden natural del lenguaje, trasvistiéndolo para lograr nuevos colores, nuevos significados, nuevos sonidos. Jugando con el idioma, como quien arma y desarma un instrumento musical.

Sin ninguna vergüenza mostrando la rabia a veces, la bronca sorda que no tiene cómo descargarse y que, de apuro, se convierte en humor. En juego, en bromita, en burla que es mejor darla y recibirla con alegría, antes que ceder a las ganas de quemarlo todo. Esa emoción tan primitivamente masculina, la rabia, también aparece, como una sombra que revolotea el circo dorado del mundo gay.

Porque esa desvergüenza, ese descaro, esa actitud de ir para adelante, desafiando, es una manera de protegerse unos con otras, todas las locas de la mano. Es como usar una insignia, la insignia de los que han sido basureados tanto que ya nada tienen que perder, y por eso se protegen entre ellos. Es una manera de mostrar compasión, una de las sorprendentes formas que toma el amor.

Amor, otra palabra que a Pedro le ha de haber gustado.

Te invitamos a leer otras reseñas de libros y artículos de Carlos Basualdo Gómez.